Una pista, una comunità, una firma sulla neve

I primi 40 anni della Coppa del Mondo

L’aria lassù è tesa, vibrante. Un respiro sospeso attraversa la valle. Il silenzio della montagna, solitamente paziente e mansueto, oggi è invece carico di elettricità. A tratteggiarlo, solo il suono metallico degli attacchi che si chiudono, il rumore secco delle lamine sul fondo ghiacciato il fruscio del vento tra gli alberi, lo scricchiolio dei passi sulla neve dura, i fiati profondi e cadenzati degli atleti nel parterre di partenza. Quassù, sulla Gran Risa, ogni dettaglio si amplifica. Gli sguardi sono fissi sulla pista, concentrati, affilati. L’attesa diventa palpabile. Il pubblico comincia ad affollarsi, lungo le reti e sugli spalti a fondo pista. I cori si fanno via via più forti. C’è chi chiama il proprio beniamino, chi agita bandiere, chi si stringe nel piumino con una tazza calda in mano. È un momento palpitante, carico di attesa e adrenalina. La leggenda della Coppa del Mondo, qui e ora, è pronta a scrivere un nuovo emozionante capitolo.

Una storia lunga 40 anni

Nel dicembre del 1985, una piccola valle ladina, incastonata tra le vette pallide delle Dolomiti, si affacciava per la prima volta sul grande palcoscenico della Coppa del Mondo di sci. In pochi, all’epoca, avrebbero potuto immaginare che quel debutto – vinto da un “certo” Ingemar Stenmark – sarebbe diventato l’inizio di una delle storie più affascinanti, longeve e significative del circo bianco. Oggi, a quarant’anni da quel giorno, l’Alta Badia è una tappa imprescindibile del calendario.

“Negli anni, la semplice gara si è trasformata in un vero e proprio evento internazionale – sottolinea Markus Waldner, Chief Race Director del circuito maschile, che di piste ne ha viste tante e di gare appassionanti ancora di più – con un contorno sempre più ricco e coinvolgente. Le esigenze logistiche ed economiche legate alle grandi infrastrutture temporanee hanno portato all’introduzione di una seconda gara, per sfruttare al meglio l’intero impianto. Così, accanto al gigante, sono arrivati lo slalom, il parallelo notturno e poi di nuovo lo slalom”. Oggi il format prevede il gigante la domenica e lo slalom il lunedì.

La Gran Risa è dunque una “classica” che unisce spettacolo e tecnica, passione e precisione – una pista dura, all’ombra, che toglie il fiato, da cima a fondo – tanto amata e temuta dagli atleti e per questo con un podio riservato solo ai migliori. Ma dietro a quest’icona c’è molto di più: c’è una storia fatta di intuizioni, visioni, fatica, coraggio. E soprattutto, c’è una comunità intera che ha creduto in un progetto ambizioso e visionario, che ancora oggi dopo 40 anni regala emozioni forti e travolgenti, in valle e ovunque ci siano amanti della bella sciata.

A immaginare l’impossibile fu Marcello Varallo, ex atleta agonista di sci alpino, specialista nella discesa libera, parte della nazionale italiana tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 (nel 1972 partecipò alle Olimpiadi Invernali di Sapporo) ed ex presidente dell’Associazione Turistica. Girando per piste internazionali e osservando le grandi tappe alpine, Varallo cominciò a chiedersi: “Perché non anche da noi?” . Quel pensiero fisso, quasi una provocazione, divenne ben presto un sogno concreto che Varallo ricorda ancora con emozione, mentre un sorriso tradisce l’orgoglio delle origini: “Quel sogno prese forma nel 1985 grazie alla collaborazione con Hubert Dalponte e a un progetto condiviso con la Val Gardena: una Tre Giorni Ladina”. Il primo slalom gigante sulla Gran Risa fu un successo immediato. Il pubblico entusiasta, l’organizzazione impeccabile, la pista durissima ma amata da tecnici e atleti: elementi che convinsero anche i più scettici. La Coppa del Mondo, da quel momento, non avrebbe più lasciato l’Alta Badia.

Il segreto del successo, allora e oggi? La visione e la concretezza. “Fin dal primo anno”, racconta Varallo, “le spese vennero coperte integralmente grazie al sostegno delle istituzioni, di Dolomiti Superski e degli sponsor”. Nessun rischio inutile, nessun passo più lungo della gamba. “Se cominci con i debiti, non vai lontano”, afferma con realismo. Ma ciò che ricorda con più emozione è ben altro: “già in quella prima edizione, eravamo 500 volontari, tutti uniti. Senza quello spirito di comunità, non ce l’avremmo mai fatta”. Ed è proprio questo senso di appartenenza, di cooperazione profonda, che ancora oggi rende l’evento così speciale.

La leggenda della Gran Risa

Chiunque viva a La Villa in Alta Badia, la sente. La vede. La vive. È lì, sempre, sopra tutto e tutti. La Gran Risa non è soltanto una pista: è un pezzo di identità collettiva. Da ogni finestra, ogni strada, ogni casa del paese, lei ti osserva. Imponente, familiare, quasi materna. Il suo nome, in ladino, significa “apertura nella foresta”, una pista che scende direttamente dalla cima dell’altipiano fino a valle, una linea netta che taglia il bosco come una lama di luce. D’estate era la via dei tagliaboschi, che vi facevano scivolare giù i tronchi di abete e larice. D’inverno diventa il teatro del più raffinato spettacolo della Coppa del Mondo. Una strada bianca a due corsie: da una parte, gli sciatori che scendono; dall’altra, gli occhi che la rincorrono verso l’orizzonte. Quando, ogni dicembre, la Coppa torna in Alta Badia, la valle si ferma, respira insieme, si tende come un arco. Perché su quella pista, da quarant’anni, si costruisce un’identità condivisa. E ogni edizione, ogni curva, ogni traguardo è una pagina nuova scritta nella neve.

A renderla unica, per occhi e piedi più esperti, sono però soprattutto le sue caratteristiche tecniche: pendenze fino al 69%, muri spaccagambe, curve cieche, cambi di ritmo e neve lavorata fino a diventare “dura come il marmo”.

Dietro a questa perfezione, gioia dei migliori sciatori, si nasconde un’opera ingegneristica e umana grandiosa. A guidare la trasformazione della pista, per oltre quarant’anni, è stato Sergio Tiezza, storico ingegnere e membro del CDA. “Mi sono sempre occupato della parte tecnica,” racconta. “Ogni modifica, ogni dettaglio, ogni palo era ed è frutto di uno studio meticoloso”. È stato lui a introdurre le celebri gobbe del Giat, per esempio, oggi uno dei tratti più iconici della Gran Risa. Ma anche a seguire le complicate evoluzioni tecniche richieste dalla FIS, soprattutto in materia di preparazione del fondo. “All’inizio bastava che la pista fosse bianca – spiega – oggi serve una densità di 800 kg al metro cubo. In pratica, ghiaccio. Gli sciatori sono diventati atleti di potenza, e le piste devono reggere carichi enormi”. E la Gran Risa, naturalmente, non può essere da meno. Solo la perfezione, è concessa.

La preparazione, dunque, richiede giorni e notti di lavoro continuo, con squadre di tecnici, gatti delle nevi e cannoni che non si fermano mai. Le condizioni atmosferiche sono spesso instabili, ma l’obiettivo non cambia: offrire una pista impeccabile, fino all’ultimo centimetro, per coniugare spettacolo e sicurezza. E quando la natura si ribella, la risposta è – ancora una volta – l’unione. In un’edizione segnata dal maltempo, per esempio, a salvare la gara scese in campo persino l’Esercito con la Brigata Alpina Tridentina: “La scena me la ricordo come fosse ieri – racconta Marcello Varallo – camion pieni di alpini che all’alba erano già lì, pronti, in divisa, con giacche, guanti e tutta l’attrezzatura. Hanno battuto a mano, letteralmente pestando la neve per ore”. È in momenti così che si comprende la vera forza di questo evento: una valle intera che si muove all’unisono: “Se vuoi fare da solo – conclude Varallo – non cominciare neanche, perché hai già perso in partenza”.

E così, in quarant’anni, solo una volta si è dovuta annullare una competizione. Una delusione per quell’annata certo, ma comunque un risultato ragguardevole e quasi unico, se lo si guarda in prospettiva.

Un pista per campioni

Sulla Gran Risa, ogni vittoria è un sigillo nella leggenda. Non è una gara come le altre: è una prova di maturità, un rito d’iniziazione. Qui non si vince per caso. Qui si entra nella storia. Lo sanno bene i grandi del passato, quelli che hanno scolpito il proprio nome sul ghiaccio duro della pista. Che consacra chi osa. Le quattro indimenticabili vittorie di Alberto Tomba, le sei di gigante, una in parallelo e 1 in slalom di Marcel Hirscher, elegante, chirurgico, inarrestabile e per finire le 3 di Max Blardone. Le tre vittorie di Ted Ligety, con la sua sciata rotonda, perfetta. E poi Hermann Maier, Bode Miller, Aksel Lund Svindal, Alexis Pinturault, Marco Odermatt: ognuno con il proprio stile, ognuno messo alla prova da una pista che non perdona, ognuno capace di lasciare un segno, un gesto, un frammento di gloria.

Ma forse nessuno come Alberto Tomba ha acceso il cuore del pubblico. Sfrontato, potente, magnetico. Quattro volte sul gradino più alto. Si racconta che a volte saltasse perfino la ricognizione: conosceva la Gran Risa come le sue tasche. Indimenticabile il 1991. Partì forte, strappò una porta, il telo gli finì in faccia. Non si fermò. Continuò a spingere alla cieca, come se ogni curva fosse scritta nel suo corpo. Tagliò il traguardo per primo. Il boato di 40 mila persone esplose sotto il cielo dell’Alta Badia. Una leggenda.

Ma la magia della Gran Risa non è fatta solo di ori e podi. Nel 2012, Marcel Hirscher, dopo aver dominato la gara, donò l’intero montepremi – oltre 18.000 euro – alla popolazione locale colpita da una frana. Un gesto silenzioso, potente. Più eloquente di mille parole.

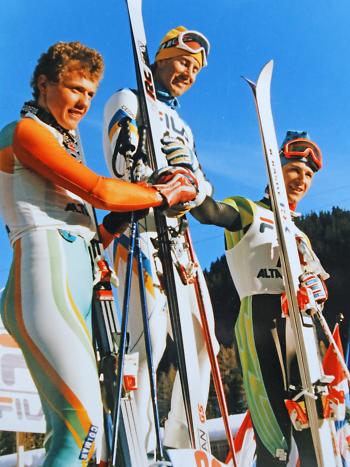

La Gran Risa, infine, è anche casa. Lo sa bene Roberto Erlacher, unico atleta dell’Alta Badia salito sul podio. Era il 1985, prima edizione della Coppa. Erlacher arrivò terzo, dietro a Stenmark. “Da bambino mi infilavo sotto le reti per guardare gli allenamenti,” ricorda con emozione. “E poi, anni dopo, ero lì, sullo stesso podio. Un sogno che si realizza”. Nel 1986, l’Italia si prese tutto: Pramotton primo, Tomba secondo, Tötsch terzo. “Io arrivai sesto”, sorride Erlacher, “ma fu l’inizio di una nuova era per lo sci italiano.” E racconta un aneddoto dimenticato: nel 1982, in Alta Badia, si disputò quello che molti considerano il primo Super-G della storia, anche se la disciplina non era ancora ufficiale: “senza punteggi FIS, senza un ordine definito, con un tracciato nuovo e 180 partenti. Io partii con il pettorale 180. È una di quelle cose che pochi ricordano. Ma è un pezzo di storia, ed è successo qui”.

Una competizione già scritta nel futuro

Oggi, l’eredità dell’originaria visione che mosse i coraggiosi dell’85, è nelle mani di Andy Varallo, figlio di Marcello, presidente di Dolomiti Superski e del Comitato organizzatore. Sotto la sua guida, la Coppa del Mondo continua ad essere un volano per lo sviluppo turistico, sociale e culturale per l’Alta Badia. Grazie alla risonanza televisiva dell’evento – spiega Varallo – già tra il 1985 e il 1988 gli arrivi turistici in valle aumentarono del 250%. Ma la vera intuizione fu il posizionamento della gara prima di Natale: ha anticipato l’inizio della stagione sciistica, e ancora oggi ci permette di trasmettere un’immagine affidabile, anche in anni con poca neve naturale”.

Anche perché “grandi investimenti, in ottica di futuro – sottolinea Markus Waldner – sono stati fatti su un impianto di innevamento di ultima generazione, capace di produrre neve in meno di 48 ore, sfruttando al massimo le poche finestre di freddo disponibili a novembre”. Una scelta fondamentale per garantire affidabilità e continuità a un evento posizionato strategicamente prima di Natale che, in particolare in quest’edizione del suo 40esimo anniversario, sarà una grande festa, un vero e proprio “ski festival”, con importanti presenze anche dal panorama internazionale, infrastrutture potenziate al parterre e la promessa di uno spettacolo all’altezza della sua leggendaria storia.

Tuttavia, il valore più profondo della manifestazione, secondo Varallo, resta umano: “Nei giorni della Coppa, albergatori, rifugisti, studenti e maestri di sci lavorano fianco a fianco. È un momento in cui la valle si riconosce come comunità”. Un evento che genera valore, non solo economico. “Nessuna manifestazione è 100% sostenibile. Ma oggi la sostenibilità è data anche dalla coesione sociale, dalla responsabilità collettiva e dal senso civico”.

Forse è proprio questo il segreto di quarant’anni di successi: un territorio che ha saputo credere in sé stesso, trasformando la passione in organizzazione e l’organizzazione in tradizione. Un luogo dove la montagna unisce, dove ogni edizione della Coppa del Mondo è frutto di uno sforzo collettivo, silenzioso e potente. Che risuona, dalle curve ardite della Gran Risa fino al cuore di ogni appassionato in attesa fremente del prossimo campione.

Anna Quinz è direttrice creativa e co-fondatrice dello studio di comunicazione e casa editrice franzLAB e di franzmagazine.com, rivista di cultura alpina contemporanea. Da molti anni si occupa di marketing territoriale e di editoria, con particolare attenzione alla ri-narrazione della montagna e del turismo alpino.